【展開図を書くときのコツ】

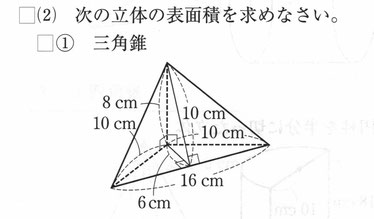

中学数学、次のような立体図形の表面積を求める問題がありました。フェイントがありませんので、理解があいまいでも正解が出たりする問題です。

練習として展開図を書いてみました。(書かない方が楽かもしれません)

育伸社「i ワーク中1数学」より

展開図を書くときは、底面を真ん中にして、包みを開いていくようにすると楽に書けます。ほかの面を中心に切り開くと楽に書ける図は見あたりません。それは心理学的にも無理があります。

精密ではありませんがフリーハンドで書くとこんな感じになります。赤い辺の長さは同じですが、この問題を解くには関係ありませんから気にしなくて大丈夫です。二等辺三角形になっているところと、緑色の直角を表現できればあとはかなり適当でも役立ちます。

しかし、入試では次の問題のように、上の面を展開図の真ん中にして書かせることがあります。立方体ですので、まずは展開図を書いてしまい、それから頂点を書き込み、最後に問題の条件を書き込めば簡単にできます。

育伸社『シリウス21まとめと完成標準編数学」より

意外と難しいのは次のタイプです。上の問題のような簡単な形で展開図が書けません。

育伸社『シリウス21まとめと完成標準編数学」より

この類の知能テストの代わりのような問題は、高校入試にはあまり出ませんが、小学校4年の問題を一度復習しておくに限ります。油断していると間違えます。

歳をとると空間表象力が衰えてきます。小学校の放課後学習ボランティアで次のような問題が満載された宿題プリントをしましたが、小学生の得意な人に負けそうでした。

高校入試までには一度復習したいと思います。展開図を書く力は、実際に図を書いて組み立てて分解する経験が基礎になっています。次の3番と4番がすぐわからなかったら、紙に書いてためしてください。たぶんそれが一番効果的な復習の仕方です。

育伸社「錬成テキスト習得編小4算数」より

4番の展開図、正解だと覚えているだけでなくて、頭の中で動かして組み立てられますか?中学生と小学生の皆さんは、もしも組み立てられなかったら、紙にかいて切り取って組み立ててみてください。

立方体の展開図は11通りあります。WIKIBOOKSに載っていますから参考にしてください。