【面積・体積公式の覚え方と長い式を書く練習】

中学に入ると面積や体積はアルファベットで表します。

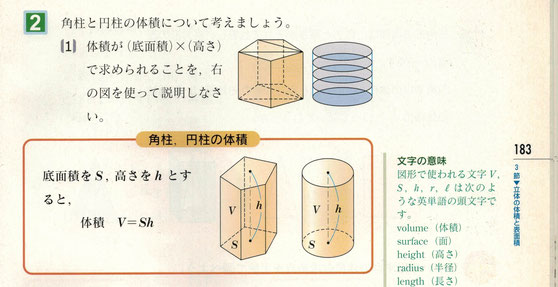

高崎市が採用していた10年前の教科書と、新中3生までが使用していた教科書は、次のように記述していました。

大日本図書「新版中学数学Ⅰ平成17年検定版」より

「ゆとり教育」版は、文字の解説として英単語をあげていました。次に採用された教科書はどうだったでしょうか。

東京書籍「新しい数学1平成23年検定版」より

英単語の説明はなく、「ちょっと確認」として面積公式が日本語で載せてありました。

塾で授業していると、数学の学力とアルファベットで面積や半径を表わす学力がずれているケースに遭遇します。

数学的理解力はありますが、日本語でなく英語の略記号で考えることが苦手な人が必ずいます。

できる人はどっちで表記してもできますから、そんなことは大した問題ではない、という論理もあります。

それにしても、小学校では日本語で考え、中学に進学すると英語の略記号で教える教授方法は、能力を伸ばしているのだろうかと疑問が残ります。

英語による教材を無料で提供しているサイトがあります。小学生の数学のページを見てみました。当然ですが英語で書かれています。

英語を母国語とする子供たちは、小学校の数年間、このように英語で考えて練習します。そして、中学で英語の頭文字を使用した公式を利用して思考します。

中学からローマ字で書かれた同じような公式を使うにしても、小学校6年間の学習方法の差(日本語で考えたか英語で考えたか)は、なにがしかのハンディを日本人の子供たちにもたらすのではないでしょうか。

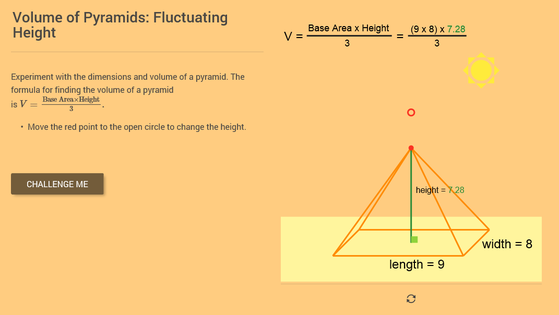

アメリカ・ヒューストン大学数学科の中学生向けの教材に、三角錐の体積について次のような記述があります。ほかにいくつか教材を調べてみましたがどれもこんな風に書かれています。

オンライン教材 SURFACE AREA AND VOLUME より

日本では底面積はS(面surfaceの頭文字)で表しますが、あちらはB(底baseの頭文字)です。

次は四角錐の表面積を求める説明ですが、しつこいくらい途中のプロセスを書いています。 オンライン教材 SURFACE AREA AND VOLUME より

「日本人の方がアメリカ人より賢いから、こんな冗長な説明はいらないのだ」と言われてしまえばそれまでですが、『S』や『 r』や『 l 』 や『 h』 を前に呆然としがちな、数学が大好きなわけではない生徒さんもたくさんいます。

アメリカの中学生が英語の頭文字を使うように、『底』『半』『長』『高』などをつかうと、実際、学び始めは理解が早くなります。

「なんか格好つけて、国中あげて手間のかかることをしているな」と思うのは私だけでしょうか。

学友舎では、数学が苦手な時は中学でも日本語表記の助けを借りて理解を速めています。

また、途中の式を書き表して全体の流れを把握する練習もしています。

アルファベットで表した円の面積の公式と円周の公式を、取り違えることもよくあります。「英語のネイティブにとっては、『S』 は『面』、『r』 は『半』なのだから、『 面=半の二乗 × π 』 とか『 周=直 × π 』と書いて進めても同じことだ」、「恥ずかしいことではない」、「慣れるまでは日本語でやろう」と練習を進めると、アルファベットの公式に当てはめて練習するよりも早くできるようになります。

よく理解できれば、苦手な人も簡単にアルファベット記号に変えられます。要はなるべく早くできるようになればいいわけです。学友舎はそんな風に考えています。

得意な人は何をどうしようが得意ですから、この件については特にこちらから指示はしません。